ISBN:9784863872134、本体価格:1,800円

日本図書コード分類:C1091(教養/単行本/文学/日本文学総記)

216頁、寸法:184×258×12mm、重量499g

発刊:2025/12

【はじめに】

四国遍路は始まりのころの状況が良く分かっていない。それがどのようにして現在の四国遍路につながっていったのかもよく分かっていない。最初期にあたる平安時代から室町戦国を経て江戸時代初期という時代の四国巡礼は、多くが推測の域を出ていない。江戸時代以降は文献や金石資料等によっておぼろげな実像が再現できようとしている。翻刻者は最初期の四国巡礼はもっぱら修行のためのものだったと推測している。主に半僧半俗の、聖(ひじり)や行人(ぎょうにん)といわれる修験者が験力を得るために、四国各地を巡礼していたと考えている。食べるものに事欠き、寝る場所がないことなど、不便を克服することは修行であった。奇妙や不思議と感じる体験をできるだけ多く体感したいと望んでいた。彼らの祈りの場所は、現在の寺院の建つ場所ばかりではなく、他の場所とは違う聖地の要素を強く感じる場所であった。洞窟、岩壁、滝、泉、海岸、山頂、峠、峡谷、温泉、平野が見渡せる地点、森林、大木、さらに正月に咲く桜の木、小さな柿の実を内に包む柿である二重柿の木、一年に七度なる栗などの特別な性質を持つ樹木も選ばれた。また弘法大師が住民の慳貪(けんどん)な心を戒めるために「食わず貝」に変えたという奇跡を起こした場所、それは現在の知識では貝化石の露頭てあるが、選ばれたであろう。同様に弘法大師が巡礼者の歩行の便のため祈りにより貝の尖りをなくした「尻無貝」の生息する場所も、奇跡の起きた場所として選ばれたと考えている。

修行者はこれら聖地で空海が室戸岬の「御厨人窟(みくろどう)」で行ったと伝えられるような修行をしたことを想像している。御厨人窟で空海は百万回という求聞持法の呪文を唱え、瞑想を続けたと伝えられる。心神耗弱の状態まで、自分の身体を衰弱させながら、一途に同じ行為を繰り返した。不思議な力を求める意志が、体力や思考力の衰弱から生じてくる自身の妄想につながった。空海の口に金星が光り輝きながら飛び込んだと伝えられている。修業によって、特別と感じる感覚や実感を修行者の脳内に呼び込んだのではないかと想像している。金星は地球の内側の軌道を回っている。金星と地球、太陽の位置関係で金星の大きさや明るさは違って見える。また見える方角も季節も時間も限られている。明けの明星は春から秋にかけての早朝に東の空に見える。翻刻者も早朝に例年になく、異常に大きく見える金星に目を見張った経験がある。しかも他の星が日の出により光を失っても、金星だけは最後まで明るく光を放つ特別の星に見える。夜中の勤めを続けた果ての時間に、空海は自分がいる海蝕洞の中から、洞窟のシルエットごしに見える海と空、その中央に、強い光の大きな金星がおさまり、自分に光を投げかけるのを見たとき、驚きの経験をしたと思っただろうと思う。自分だけに語りかける天地の力を感じたに違いない。それは人智を超えた力が自身に飛び込んだ体験として、験力として理解されたと想像する。

類推できると考える別の事例をあげる。大分県の求菩提(くぼて)山で断食修行を行った山田龍真(1997)の体験である。1980年4月に弟子と共に一週間の断食修行を行った。求菩提山は杉の大木が全山を覆いつくし、昼も暗い。急な石段が山頂に向かって繋がっている。杉の大木は光をほとんど通さずに脅威を感じさせる場所であった。後に台風の被害を受け風景は一変したが。山田が修行した当時に一人で行った翻刻者は背筋が粟立つような恐ろしさを周囲に感じながら登拝した。山頂には巨石が乱立し、その中に神社が座っていた。山田と弟子の河野俊孝は山頂の国玉神社の軒下で、断食修行をしながら、二人合わせて一万回の般若心経を転読する行を自分達に課した。転読するのに、一日に17・8時間がかかった。持参した水は飲み尽くし、一度汲みに行った水も体力消耗のために、二度と行けなかった。水は口を湿らす程度にして過ごした。断食は三日目が一番厳しく、胃が痙攣をおこし、胃には何もないのに吐き気を感じた。食べ物が体内に入らないと、体は衰弱する。一方、精神の面においては、脳の中で幻覚を体験するようになる。五日目には自分たちの読経の背後に自分たちに唱和する仲間の行者の声を感じた。二人とも同じ思いを感じたと言っている。多くの幻覚幻聴を感じるようになる。首のない山伏が現れたり、六日目の夜には国玉神社が燃え上がる幻覚を見た。また大地を揺れ動かす大音響がして、山上の巨石が樹木をなぎ倒して山を転がり落ちていった。これらはすべて、終了して確かめると幻覚幻聴の現象であった。最終日には極楽浄土にいるような感覚に包まれた。達成感が引き寄せた感覚なのであろうか。幻覚幻聴は現実を離れた現象があたかも実在の現象であるとする妄想をその人の中にうえつける。

過酷な修行により得た能力が、予言や病気直しや人の不幸を救うマジカルなパワーとなって修験者の身に着くと考えていた。きっと中世の頃の修業は過酷な状況に自身の体をさらし、その結果として得られる思念を貴重な存在と考えたのではないか。似たような修行が四国においても、行われたと想像するが、それを示す証拠は全く残っていない。修業したのではと思われる場所が遍路札所の奥の院などにうかがわれる。慈眼寺の鍾乳洞、現在は失われた太龍寺山麓の龍の窟、御厨人窟、行当岬、岩屋寺や八栗寺の岩窟、そして石鎚山の岩壁や頂上、遥拝場所などが修行の場所ではないかと想像される。

しかしこういう修行は、江戸時代の庶民の遍路には引き継がれなかった。八十八の社寺参詣を中心に据えた巡礼となった。江戸時代の庶民遍路に関しても、いくつも疑問がある。庶民といってもどんな人だろう。商人だろうか、農民だろうか、武士はどうしたのであろうか。彼らは何のために四国遍路に向かったのだろうか、弘法大師に帰依し宗教的な高みを目指す求道者なのだろうか。現在の歩き遍路が求めている自分の可能性を求めるような心の動きの持ち主なのだろうか。それとも物見遊山の行楽の旅行なのだろうか。またよく言われたように、村落で生活が行き詰まり、追い立てられて四国遍路に出ざるを得ない人々であったのであろうか。その疑問に一つの答えを与えてくれそうなのが、十返舎一九の『諸国方言修行 金の草鞋』の一冊の第十四編かもしれない。この時代の四国遍路に出かける庶民の気持ちの一つの潮流を示していると考えている。

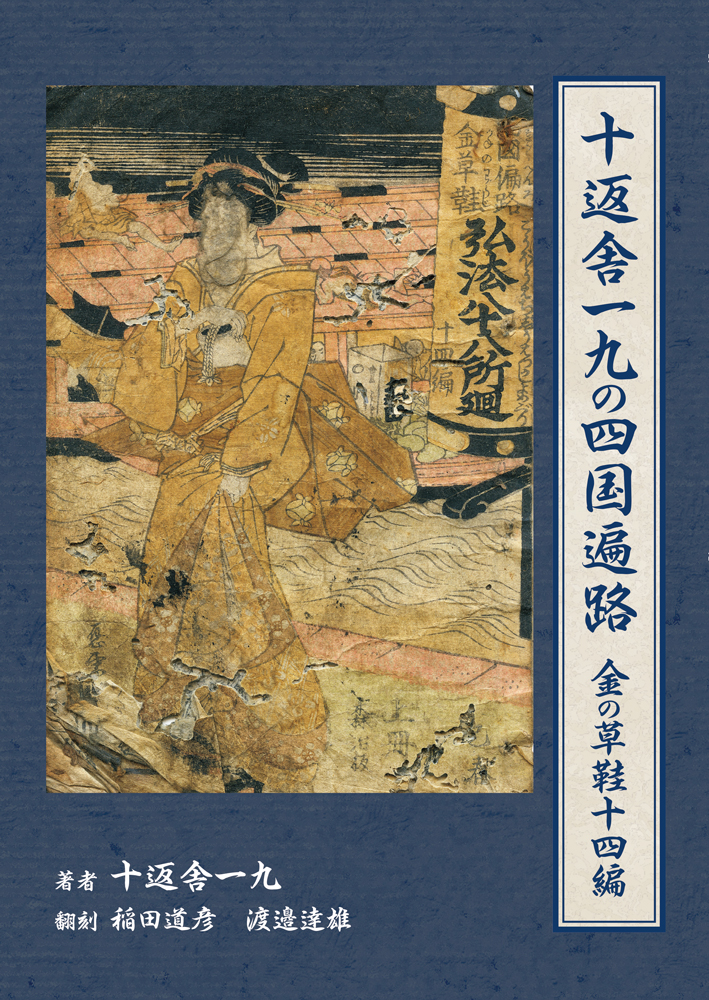

林美一氏の著作「方言修行金草鞋 十返舎一九 喜田川月麿画 林美一校訂(1984)」82pによれば、今回、ここに翻刻した原本は明治時代に、青木恒三郎が大阪で版木を求板し、摺出したものであるという。彼は不足の版木を彫足し、改編には無用の刊記や、編数、柱の文字などを削り、作出したものであるという。この時に、諸国道中金の草鞋 廿二編の題簒が貼り付けられ、内題の金草鞋十四編と相違するものとなっている。この本に採用したテキストが、十返舎一九の最初期の出版物ではないことをお断りしておきたい。

また明治時代に博文館より『一九全集』『續一九全集』が出版されている。この本に収められた『金の草鞋 四国遍路』の読み下し文を参考にさせてもらった。ただし幾か所も別のテキストを読み下したのではないかと思う箇所がある。テキストとした本がここで使用した本とは違う可能性も感じている。

この本の構成は原本をコピーし掲載する。ただし原本のサイズでは小さくて文字が読みづらいので、ほぼB6版の原本をB5版に拡大する。文字が読みやすくなるし、版画も鑑賞しやすくなると考えた。拡大しても文字や絵に彫りによる粗さは全く感じない。

次に読み下し文を入れた。出版社のご苦労によりもとに位置に張り込んでもらえるという僥倖に接した。

読み下し文には、そのままの読み下し文では意味が通らないと考える箇所の後に、( )で本来この文字を入れたかったのではないかと、翻刻者が考える文字を記入した。また原文にはないスペースを入れて、言葉と言葉を区切った。変体仮名はひらがなに直した。漢字はそのままとした。可能な限り注などで文意を示そうとしたが、わからない箇所はそのままとした。

【著者紹介】

〔著者〕

十返舎一九

〔〕

稲田 道彦

渡邉 達雄